獅子紀念碑:忠誠與勇氣的輓歌

1792年8月10日,大革命第四年,巴黎,杜伊勒麗王宮。

如潮而至的2萬多名革命者已經擊潰了宮殿外圍的王室守軍,他們殺氣騰騰地逼近王宮,誓要逮捕法王路易十六。聞訊的國王丟下他的衛隊,帶着家眷逃之夭夭,而本就處於數量劣勢的王宮守軍們在這怒氣升騰洪流的進逼之下,大都軍心動搖、瑟瑟發抖。一場毫無懸念的屠殺,看似即將開始。

但且慢,仍有一支守軍在堅決地抵抗,此乃最受法王信賴的瑞士近衛軍。身着耀眼紅色軍服的瑞士人扼守宮殿內庭,秩序井然地裝彈開火,在進攻者面前築起一道難以逾越的血紅鐵壁。之前還勢如破竹的革命軍們,此時遭受了迎頭痛擊,在瑞士近衛團的奮勇還擊下,戰場天平的指針似乎開始折返……

瑞士近衛軍(畫面左側紅衣)守衛王宮

早在文藝復興時期,瑞士僱傭兵團就已威名赫赫。這些忠誠可靠的阿爾卑斯山民將戰場廝殺視爲日常職業,其中不少人甚至以城鎮與州省爲單位而集體受僱。只需一紙契約,他們就能毫無保留地爲任何捨得付軍餉的僱主賣命。更重要的是,瑞士僱傭兵擁有強悍的戰鬥力,在戰場上堅若磐石,他們的長矛大陣縱橫歐陸,令敵人聞之色變。這些剛勇的戰士是東征西討的西歐君主們的最愛,從亞平寧的教皇宮殿到伊比利亞的西班牙王廷,隨處可見他們的堅實身影。

在其中,法國國王是他們的大僱主。早在16世紀時,法王麾下就已擁有12萬名瑞士僱傭軍。17世紀早期,法王在這些僱傭兵裏遴選1千多名佼佼者組建瑞士近衛團,這些驕子是國王的心腹倚仗,他們既守衛他日常起居,又協助他四處徵伐,是法國大軍中的王牌。而今,主人的王冠已經在革命者的進擊下搖搖欲墜,信守諾言的瑞士近衛軍要誓死捍衛它。

1495年義大利戰場 法王麾下的瑞士長矛陣

然而情況不妙。瑞士人缺少彈藥,缺少指揮,更糟糕的是,僅有不到1千人的他們孤軍奮戰,與2萬革命軍對壘。近衛團的火力在減弱,暴怒的民衆在推進。就在此時,拋棄瑞士人而去的路易十六再一次將他的忠誠衛隊推向深淵:他的傳令官給近衛軍帶來了昏庸的王命:“停火”。紀律嚴明的瑞士衛隊垂下槍口停止射擊,但狂暴的民衆絕不遵守戰場準則,他們一擁而上,將失去防備的瑞士人撕成碎片……

杜伊勒麗宮的防線血流成河地崩潰了,史學家說“這場屠戮的慘痛程度史上少見”:近千名瑞士近衛僅有百人成功突圍,而其中的被俘者在接下來的九月大屠殺中也盡遭處決。瑞士近衛軍對命令的忠實恪守引他們走向毀滅,僅剩史學家在哀嘆:瑞士人啊,那個路易絕不是你們的王,那草莽昏君背叛了你們,你們以每天6便士的價碼將自己賤賣於他,而今縱然眼前的活計是死亡,你們竟也無悔地踐行!

寡不敵衆的瑞士近衛遭到屠殺

在慘案當天,一名近衛團軍官因故離開巴黎,由此逃過一劫。在他所籌款項的支持下,一座獻給昔日同袍的紀念碑得以於1821年建成。這一令人動容雕塑的主體是一頭垂死的雄獅,濃密的鬃毛和英武的面龐彰顯出它昔日的力量,但它卻因長矛穿刺於身而奄奄一息。在彌留之際,它的前爪還護衛着刻有法國王室百合紋章的盾牌,而刻着瑞士十字的盾牌則在旁默然豎立。

雕像的選址被定在琉森。這裏是諸多近衛團成員的故鄉,那位倖存的籌款人就出生於此。而雕像上方的巖壁則時刻令人回想起1792年那個令人心慟的8月10日,上面刻着這行拉丁文:“獻給忠勇的瑞士團”。

獅子紀念碑草圖及其設計者:丹麥雕刻家託瓦爾森

建造中的獅子紀念碑

時光之河兀自向前流淌,將往事的印記沖刷褪色。1871年,見證過瑞士衛隊血戰的杜伊勒麗宮在一場大火中灰飛煙滅。1874年,瑞士憲法明文禁止本國軍人接受外國僱傭,除了諸如教廷衛隊等個別情況外,在數個世紀裏威震歐洲的瑞士僱傭兵徹底成爲歷史。而今,那安眠於琉森巖壁裏的垂死雄獅,已是供人追憶那段血火往事的爲數不多之遺蹟。

因此,是時候接受開元周遊的邀請、與她一道瞻仰這令人動情的吉光片羽了。馬克·吐溫曾在他的遊記裏寫下,琉森的獅子“身形巨大,儀態高貴……是世上最悲壯最令人動容的雕像”,而開元周遊將告訴你,這一雕像的意義所指遠甚於斯。

因爲在它那悲壯姿態的背後,是成千上萬在數百年戰亂中凋零於異國沙場上的瑞士兒郎。背井離鄉的他們曾各事其主、無視善惡,在利益與偏見的指引下殺戮徵伐。但他們心中所持有的,乃是最崇高的人類感情,即不可動搖的忠誠與至高至淳的勇氣。

如若你還在猶豫,且再聽聽英國曆史學家托馬斯·卡萊爾的勸說:

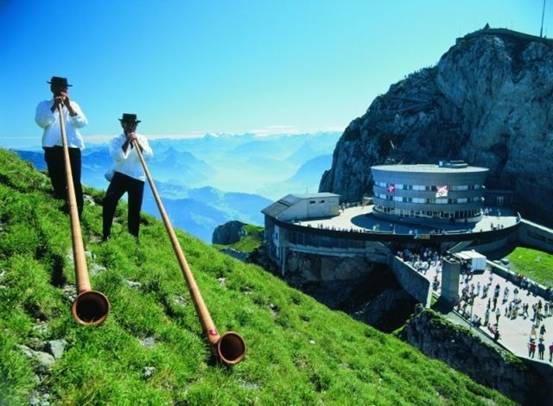

“路過琉森的旅行者啊,請你駐足回身,看一看那獅子紀念碑吧。它居於山崖之間,棲於平靜的湖水之畔,在它遠方,那鄉愁四溢的瑞士歌謠在悠悠飄散,在它之上,那肅然矗立的花崗山巖在默默呢喃。”

“它居於山崖之間,棲於平靜的湖水之畔”